论林建勋美学思想与书法艺术风格特征

张弛

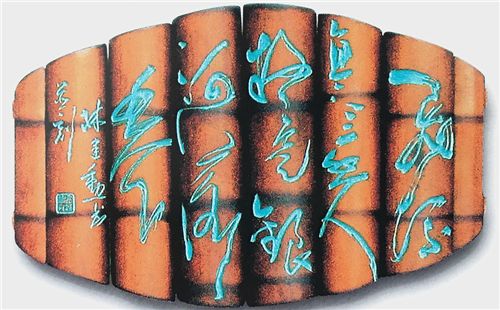

林建勋的竹刻艺术,被国内外行家誉为中国当代竹刻“第一刀”。但竹刻艺术的基础是书法。林建勋的书法尤其狂草艺术更成了他冠绝当代的一代书法大家。林建勋善于向前人学习借鉴,在书法艺术探寻上,非常强调向“古人”学习,在学古的基础上广泛兼收并蓄而自得,他集张旭、怀素、黄庭坚、王羲之等各家之所长于一身,使其书法臻于出神入化之境,而以狂草成就最高。林建勋擅长狂草且不说,他笔法大气,劲健洒脱,淋漓痛快,令人惊叹。他冲破了以往草书横直有一定间隙的程式,虚与实,动与静,起与伏,逆与顺,主与次,枯与湿交织在一起,就局部观看,甚至是杂芜零乱的,但整件协调自然,读后令人荡气回肠。代表作如毛泽东的《沁园春·雪》等。

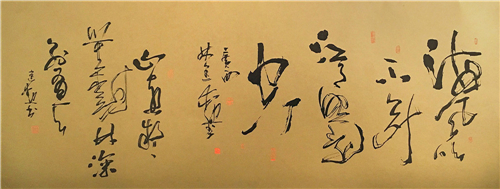

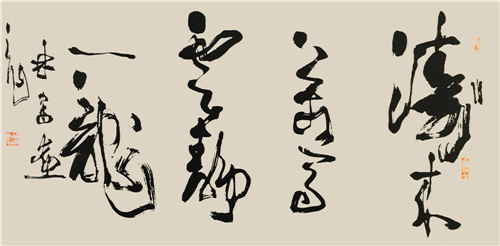

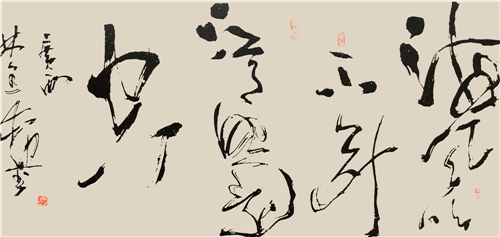

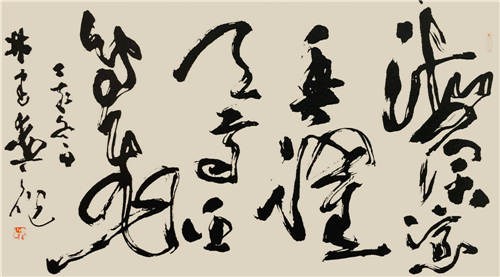

《海风吹不断 江月照还空》

林建勋的狂草艺术博大清新自不待说,纵逸豪放之处,远远超过了前代书法家的作品,既有张旭书法的霸气,又有怀素的张狂,黄庭坚的高古,王铎的苍劲,写来洋洋洒洒一气贯之,神足气完,其字形变幻无常,时而若狂风大作,万马奔腾;他写字时是蘸饱一笔,一次写数字至墨竭为止,再蘸一笔。以保持字与字之间的气贯,控制笔的粗细轻重变化。有时把草书在原有的基础结构上,将上下两字的笔画紧密相连,所谓“连绵还绕”;有时两个字看起来象一个字,有时一个字看起来却象两个字。

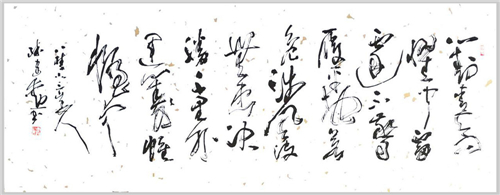

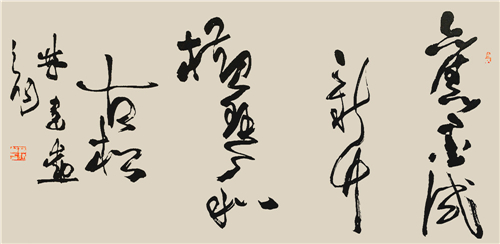

《海深凭鱼跃 天高任鸟飞》

笔致似有节奏地忽重忽轻,忽大忽小,忽浓忽淡,忽宽忽窄,线条或崖畔古藤,或苍茫雄厚,浓墨处混融而富有“屋漏痕”般的质感,枯笔处涩凝而极具锥划沙般的张力,点画与线条的合谐组合,气力饱满,所谓“一味霸悍”。在章法安排上,也是疏密悬殊很大,布局大开大合,大收大放,在强烈的跌宕起伏中,突现了雄肆宏伟的势态。通篇气势奔放,运笔无往不收,把书法艺术升华到用抽象的点线,去表现书法家思想情感高度的艺术境界,构成了一幅自然生动、雄伟壮阔的画卷。

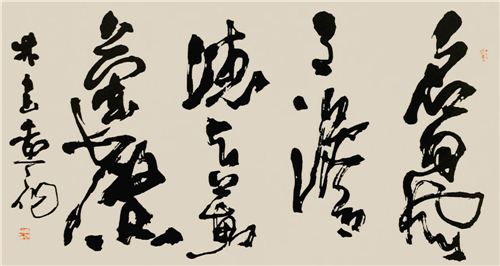

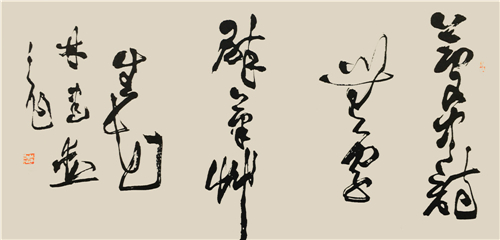

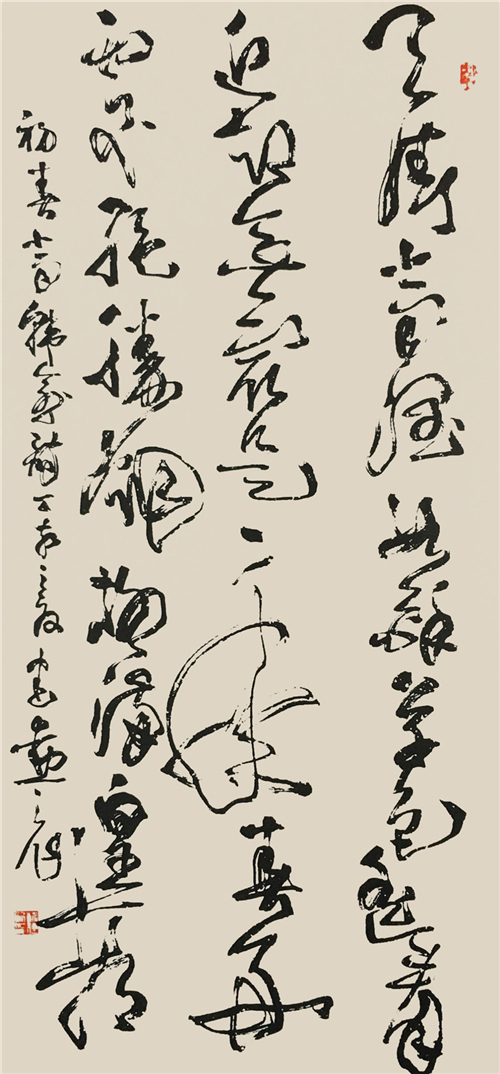

《古诗一首》

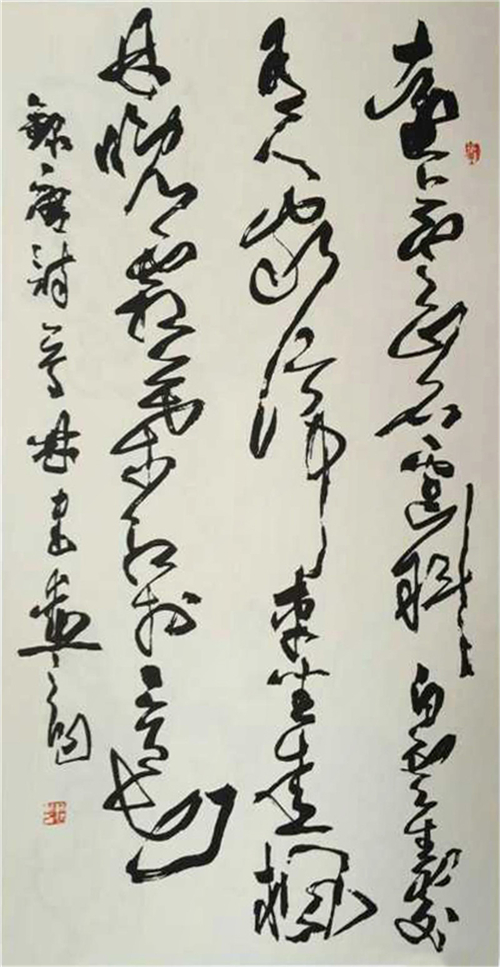

林建勋的创作可谓在笔法和结构上全无定式可言,他的每一次创作,每一个字的笔法和结构都必须根据特定瞬间中笔、墨、纸的条件,根据周围已经完成的结构形态见机行事,不断变化着它的形状,仿佛骤然领悟到了许多直笔、斜笔、散笔和顿挫的不同写法;在书法创作上提出“不践古人”。他强调创意,主张“读万卷书,行万里路。”博古创新,以“韵”来体现其纯朴平淡的“自然”,代表其“超逸绝世”的境界。

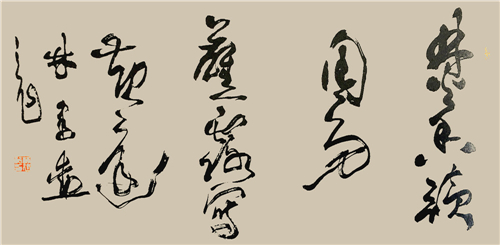

《谢坊得诗》

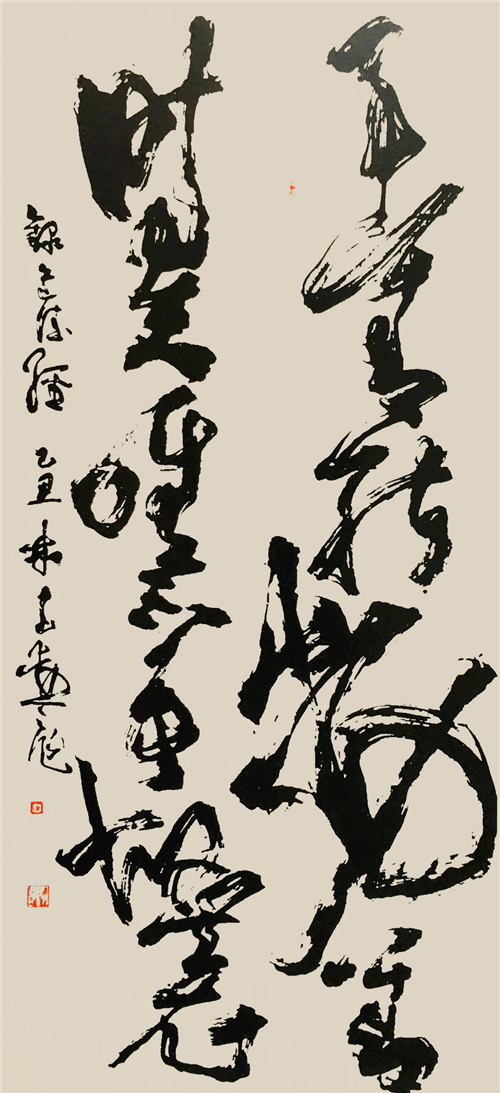

行文到此,咱们再谈谈书法传承问题。我认为,现代书法应该是传承和创新的对立统一关系,在传统的基础上创新。林建勋的书法正是在传统和创新两方面做得最好的一位。他的书法虽然出自张长史、僧怀素、黄庭坚、王铎一路,但他学古而不泥古,崇古而出古,比如他崇尚王铎的笔力雄健,长于布局来说,林建勋的创作属于大写意一派,恣肆任性,挥洒自如,于纵势中常又横笔崛出,情绪跌宕,势不可挡,表现了撼人心魄的雄壮力量。他靠自己对书法上不同常人的理解,结合自己的个人性格、才气、感情等特性,“学古而创新”,最后自成一家,将“自成一家”的“创新”化为“自然”,达到书法境界最为高尚的一种理想程度,开创出了中国草书的又一新境。

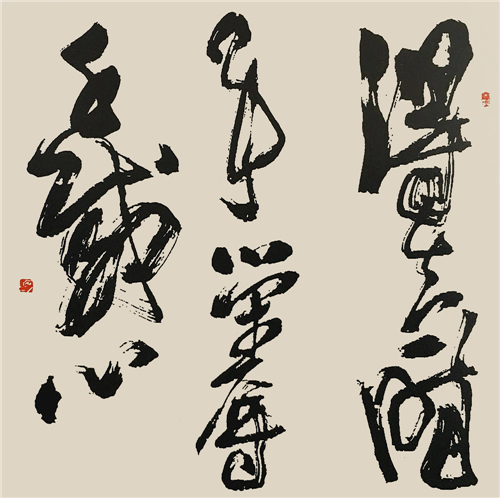

《韩愈诗》

仔细品味林建勋的狂草书法,颇有王铎的“韵味”,在用笔上,出规入矩,张弛有度,却充满流转自如,力道千钧的力量。他以润墨对点画有意进行渗晕,或使线条之间互相合并,或使笔触与渗晕交叉,以丰富层次,使墨色的变化强烈(对焦、润、枯、湿诸般墨色技巧的应用),显现出一种别开生面的笔墨趣味,“涨墨”又使局部的点线溶于一处,增加线条运动中的律动感,仿佛是乐曲的重鼓重锤,铿锵有力。

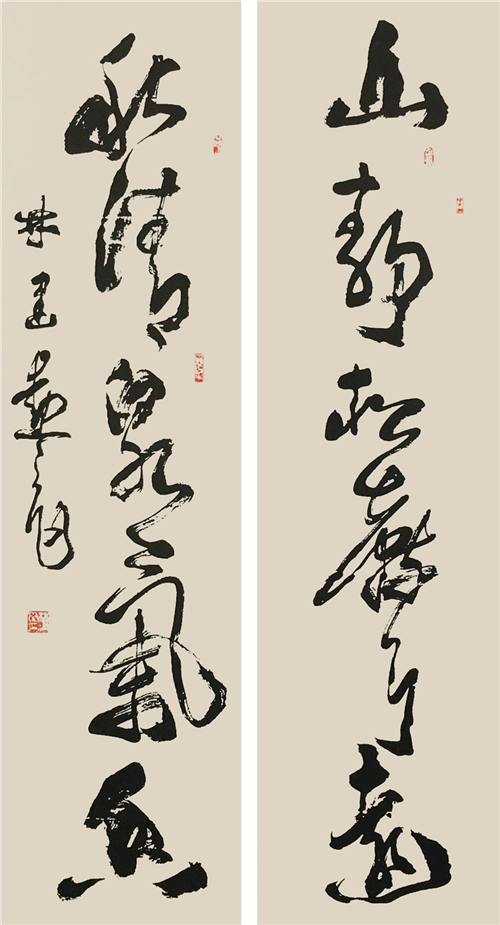

《山静秋清对联》

常言道,艺术家的背后是哲学。林建勋的狂草书法是哲学的。古人说,人的本心是清净的,是具有佛性的,按照自然本性去做,尊重个人内心的觉悟,就是最佳的人生哲学。将这种哲学运用于书法上,自然就会将注意力凝聚于能自由抒发个人情感的草书。我相信,林建勋的狂草书法在中国书法史上一定占有重要的地位。